在中国传统节气“谷雨”这天,来自埃及、肯尼亚、尼日利亚、保加利亚、斯里兰卡、泰国、赞比亚等9个国家、地区和国际组织的34名官员,踏上了山东东营的土地。他们不是普通的游客,而是“一带一路”国家气候变化与可持续发展研修班的学员,此行目的,是来黄河入海口探寻中国生态文明的“绿色密码”。

在山东生态文明学院的“开班第一课”上,一场跨越时空的生态对话悄然展开——指尖触碰节气罗盘,古老的“二十四节气”智慧在互动游戏中鲜活起来;茶香氤氲间,学员们品味的不只是东方树叶的韵味,更是“人与自然和谐共生”的哲学;挥毫泼墨时,中国书法的笔锋勾勒出生态文化的深邃底蕴;谚语交流中,非洲的雨季传说、东南亚的农耕歌谣与中国节气智慧碰撞出绿色发展的火花。

本次研修班由商务部主办、国家林业和草原局管理干部学院承办。在为期4天的现场教学中,研修班前往东营市域内的黄河三角洲国家级自然保护区等9个生态文明现场教学点,就生态修复与生物多样性保护、绿色发展促共同富裕、水生态环境综合治理、建设绿色低碳高质量发展先行区等主题开展研修学习。内容丰富、形式新颖的教学活动,让抽象的气候治理理论,变成了可触摸、可感知的文化体验。“中国在生态保护和绿色发展方面的经验非常宝贵。特别是将传统文化与现代科技相结合的治理思路,为我们提供了重要启发。”一位来自尼日利亚的学员表示。

山东生态文明学院负责人杜金华介绍,作为黄河流域首家专业化生态文明教育学院,学院构建起了理论教学、案例教学与现场教学相结合的立体教学体系,近两年来已累计培训学员7380余人次。此次研修班是推动"一带一路"绿色发展国际合作的重要实践,未来将继续深化国际交流,展现中国生态文明建设经验。

碗莲种子水草懒人新手造景四季莲荷睡莲水草种子...

碗莲种子水草懒人新手造景四季莲荷睡莲水草种子... 马来眼子菜

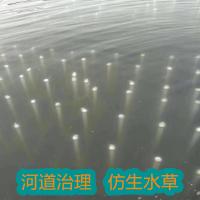

马来眼子菜 人工载体黑臭水体修复仿生水草河道治理...

人工载体黑臭水体修复仿生水草河道治理... 懒人生态鱼缸水族箱客厅小型免换水自循环家用迷你桌面金鱼小鱼缸...

懒人生态鱼缸水族箱客厅小型免换水自循环家用迷你桌面金鱼小鱼缸... 浮筒漂浮垃圾拦截浮子自浮拦污浮筒装置柏泰塑料水上浮体...

浮筒漂浮垃圾拦截浮子自浮拦污浮筒装置柏泰塑料水上浮体...